24時間営業で疲弊するオーナー

「人手不足が深刻な状態が全く改善されません。(中略)午前7時から午後11時までの営業時間への見直しの早期改善を要求します」──。

2017年、西日本のセブン-イレブンの加盟店オーナーだった新山敏朗さん(仮名)は、一縷の望みを懸けてフランチャイズ契約先のセブン-イレブン・ジャパン(SEJ)の本部に、1通の文書を送った。

「改善提案書」と題されたその文書では、「心身共に限界を超え、このままでは(働く家族)3人のうち誰かが、過労死か過労自殺するかもしれません」と、悲惨な現状が訴えられている。

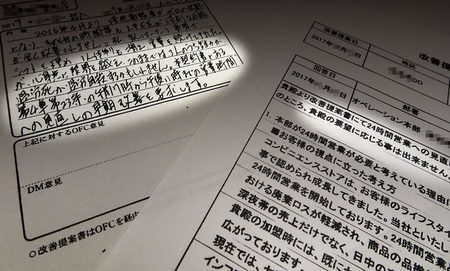

ところが、本部の回答はそっけないものだった。「貴殿の要望に応じる事は出来ません」とし、24時間営業が必要だとする本部の言い分を列挙。時短営業は「社会の要請に背くことになります」とまで記されていた(写真)。

24時間営業の見直しを求めた加盟店に、「要望に応じる事は出来ません」とセブン-イレブン・ジャパンは回答した

24時間営業の見直しを求めた加盟店に、「要望に応じる事は出来ません」とセブン-イレブン・ジャパンは回答したPhoto:DW

新山さんが家業の新聞販売店をやめて、コンビニ経営の世界に飛び込んだのは04年のこと。最大手チェーンならば、未来があると考えたからだ。

現実は違った。セブンの日販(1日当たりの売上高)の全店平均は60万円超。しかし新山さんの店は、月平均で50万円に達することすら珍しかった。

それでも2000年代はアルバイト従業員を十分に雇い、何とか回していくことができた。だが、人手不足の波は、じわじわと新山さんの店の経営を脅かしていく。

「ここ7、8年は時給を上げて従業員を募集しても、最低賃金がどんどん上がっていき、追い付かなかった」

次第に、新山さん自身が深夜のシフトに入る日が増えていった。夜間帯の納品は妻が手伝ってくれたが、疲労は蓄積する。仕事中に目まいがするようになり、帰宅途中に自動車事故を起こしたこともあった。思い詰めた末にしたためた改善提案書だったのだ。

こうした状況に本部が解決策として提案したのは、勤務時間を応募者が選べるようにすることや、店頭で募集のチラシ配り、店の奥の事務所の整理、従業員に仕事を分担してやりがいを持たせる──といった、根本的な解決策には程遠いものだった。

仕方なく新山さんは店に立ち続けたが、とうとう今年1月、本部に閉店と契約の解消を要望した。時短をしてでも営業を続ける気力は、もう残っていなかった。

それでも本部はなかなか取り合わなかった。しかし、新山さんが「経緯を全部マスコミに話す」と告げたところ、本部の態度は急変。3月末に閉店にこぎ着け、コンビニ経営から〝解放〟された。

閉店時に在籍していた従業員数は、家族を除くと6人。通常ならば、1店当たり25~30人は必要とされている。

「休むこともやめることもできない。最後の3、4年は本当に地獄だった」と新山さんは振り返る。

本部と加盟店の決算書から時短営業の影響額を試算

『週刊ダイヤモンド』6月1日号の第一特集は「コンビニ地獄」です。

「開いててよかった」のキャッチコピーでおなじみのコンビニは、約40年前に誕生。今や全国5・5万店、11兆円市場へと膨れ上がりました。大手チェーンが急成長していく裏側で、現場を支える加盟店の負担は限界に達しています。

「本部と加盟店の共存共栄」という美辞麗句は過去の話。24時間営業、定価販売、ドミナント出店……。本部とオーナーの対立は激化し、コンビニの急成長を支えてきた高収益のビジネスモデルが危機に瀕しています。

24時間営業は見直すことはできないのでしょうか。

特集では、本部と加盟店の決算書を基に、深夜に閉店する“時短”営業で、本部やオーナーの収支にどれだけ影響を与えるか、その金額を独自に試算しました。

また、時短営業を阻止しようとする本部のさまざまな“圧力”を解き明かすとともに、実際に時短営業に踏み切り、利益が出たというオーナーの体験談を実名で告白してもらっています。

そして、3大チェーンのトップであるセブン-イレブンの永松文彦社長、ファミリーマートの澤田貴司社長、ローソンの竹増貞信社長を直撃。24時間営業から加盟店への対応まで、本音を聞きました。

「社会インフラ」とさえいわれるほど消費者にとって欠かせない存在となったコンビニの苦境について、データと現場の証言から紐解いた一冊です。ぜひご一読ください。